De Frédéric Beigbeder, 2020.

De Frédéric Beigbeder, 2020.

Troisième tome de la trilogie débutée avec 99 francs et poursuivie avec Au secours pardon, c’est donc le troisième livre à mettre en scène Octave Parango, le double fantasmé de l’auteur au grand nez et au menton en galoche. Après avoir enchaîné les fumisteries comme pubard dans les années 90, puis avoir sniffé nombre de rails de coke avec des mannequins russes un peu partout dans le monde dans les années 2000, revoilà Octave, déchu au rang d’amuseur public, ayant dilapider tout son blé. Le voilà contraint de cachetonner à la radio publique et d’y tenir une courte rubrique humoristique dans la matinale de la première radio de France pour intellectuels de gauche (mais quand même un peu de droite). Il y tient une chronique désabusée essentiellement sur sa vie, souffrant de la concurrence d’humoristes de métier, de stakhanovistes de la vanne, qui sont forcément plus drôles, rapides et punchys que lui.

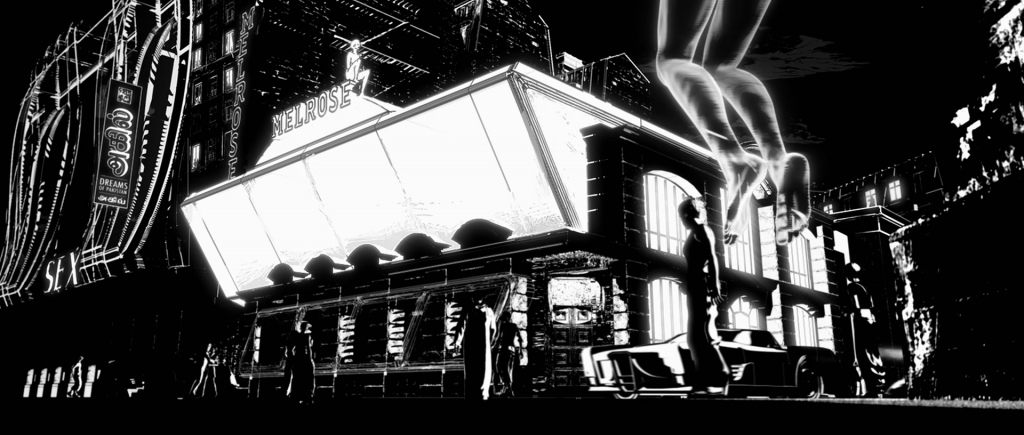

Jusqu’à ce matin fatidique où il arrive, torché, directement de soirée, main dans les poches, poches vides, et qu’il tente de meubler la minute trente la plus longue de sa vie sans avoir écrit une seule ligne de son intervention. Et comme un écrivain n’est pas un sniper, il se viande en beauté et se fait virer dans la journée qui suit. A partir de ce long moment de solitude, Octave Parango va nous conter la longue nuit qui a précédé le moment fatidique, ses déambulations d’une boîte à l’autre, d’une addiction à la suivante : l’alcool, la drogue, les femmes, l’auto-apitoiement, le rejet du monde moderne, la recherche d’un dandysme du désespoir, le toujours vrai « c’était mieux avant« . A travers ces saynètes relativement décousues, Parango s’insurge contre le rire facile, contre le rire réponse à tout. Il regrette, l’enfant du cynique XXème siècle, que la moquerie devienne la solution à tous les problèmes, que les comiques soient intouchables et qu’ils aient remplacé les chroniqueurs intelligents, qui apportaient du sens et non de la dérision dans les débats. Et il en profite pour faire le bilan de sa vie.

Beigbeder, toujours dans l’hyperbole, débute donc ce nouveau roman par une transcription presque exacte de sa propre éviction de France Inter. L’archive, dispo sur YouTube, illustre à merveille le moment de solitude qu’il a du traverser pendant ces très longues minutes d’embarras. Et Beigbeder de s’inventer une nuit de débauches diverses et variées, probablement basée en partie sur la réalité, pour nous justifier le fruit de cette procrastination jusqu’au-boutiste comme un acte de bravoure alter-médiatique. Et… ça tient moyennement la route ! Si Beigbeder reste drôle comme il sait l’être lorsqu’il se lance dans la diatribe anarcho-bobo, il se perd dans les méandres d’un propos abscon et indigeste. Oui, il y a du vrai dans la dénonciation de la toute-puissante médiatique des « comiques de service« . Mais les saltimbanques ont toujours existé. Et ont toujours davantage servis le seigneur que la plèbe. Se moquer de tout, le rire intelligent de société, faisait déjà se gausser la bonne société sous Madame De Staël. Mais ce ne sont pas les habitués du salon qui décapitèrent le Roi. Ce ne sont pas les auditeurs de France Inter, même comme première radio nationale sur la matinale, qui feront demain la révolution.

Beigbeder le dit lui-même : il ne sait comment s’adresser aux gilets jaunes. Il ne les comprend pas, dans leur propos comme dans leurs manières (d’être et de faire). Et il se trompe s’il pense que ce sont les satires médiatiques qui les empêchent de comprendre le monde politique actuel. Pour les gilets jaunes, les Vizorek et autres Bedos fils ne sont pas plus intelligibles que les gens qu’ils brocardent. La putasserie médiatique propre aux hommes politiques modernes dont Beigbeder se plaint ne fait rire (n’intéresse ? ne touche ?) que les parisiens, pas le reste du pays qui se tapent des blagueurs de droite comme de gauche.

Je ne vois donc pas réellement où Beigbeder veut en venir avec ce nouvel opus. Il conclut une trilogie consacrée à un jouissif crétin exubérant par un discours un poil réactionnaire et passéiste qui ne fait pas sens. L’homme qui pleure de rire (lol!) est sans doute le syndrome que Beigbeder a vieilli. Il connait toujours les marques qui marchent, connait les endroits branchés, essaie la mescaline car c’est plus in que la coke. Mais dans sa tête il a vieilli et il a une guerre de retard. Là où cela pourrait être attendrissant (après tout, cela fait 20 ans que je le lis et je vieilli avec lui), cela en devient en fait un peu gênant. Comme un vieux dans une boîte de nuit. Beigbeder en est conscient, mais il ne peut s’empêcher d’y aller.

De

De  De

De  De

De