De Todd Phillips, 2019.

Le succès surprise de 2019 (plus de 1 milliard de dollars au box office mondial pour un film rated R, sans l’astuce des tickets 3D plus chers) est dans la course aux Oscars pas plus tard que ce soir. On verra donc dans quelques heures sur l’Académie choisira de consacrer une adaptation de comics comme meilleur film de l’année. Quoi que… Est-ce le Joker de Todd Phillips est réellement une adaptation de comics ? J’ai déjà professé dans ces colonnes ma préférence pour DC par rapport à Marvel. Et ce Joker ne fait que confirmer cette tendance. Si le film n’est pas parfait, il propose des choses 1000 fois plus intéressantes que toute la bande des Avengers réunie dans leurs 35 films. Alors que Birds of Prey semble parti sur la pente savonneuse des navets entamée par The Suicide Squad, revenir à Gotham semble toujours réussir à la Warner Bros.

Le pari n’était pourtant pas gagné d’office. Todd Phillips, connu jusqu’à présent pour des comédies parfois très grasses, se lançait pour la première fois dans une étude de caractère. S’il faut en croire les bonus de l’édition Bluray, la Warner Bros lui a laissé les coudées franches pour réaliser son film comme il l’entendait. Phillips s’était visiblement posé la question, il y a plusieurs années, de l’origin story du méchant le plus célèbre de l’univers de Batman. De son propre aveu, d’ailleurs, ce n’était pas tellement le Joker qui l’intéressait. Il voulait juste comprendre comment pouvait se construire la psyché d’un super-vilain, quels choix pouvaient amener un homme normal à sombrer dans la folie meurtrière, indépendamment de savoir de quel super-vilain il s’agissait. Il savait qu’il voulait construire une histoire réaliste, certainement orientée sur une aliénation progressive, un drame psychologique. Et il voulait aussi faire venir des gens dans les salles pour qu’on voit son film. Du coup, le choix du Joker s’est imposé assez facilement.

Et, de fait, Joker n’est pas un film de super-héros. Ni même de super-vilain. Rien de fantastique dans le long de Phillips : on assiste à la naissance d’un psychopathe. Le terreau est fertile cependant : Arthur Fleck est un quarantenaire paumé, pauvre, affublé d’un handicap (les émotions fortes qu’il ressent s’expriment invariablement par un fou-rire incontrôlable), qui vit chez sa mère dans la banlieue défavorisée d’un Gotham des années 80 qui emprunte beaucoup au New-York de la même époque. Après un passage en hôpital psychiatrique, il a trouvé un petit boulot : il fait le clown dans diverses occasions (évènement dans des magasins, hôpital pour enfants, etc.) ça ne paie pas grand-chose, ses collègues ne l’aiment pas, mais ça lui donne un taf alors qu’il prépare un spectacle de stand-up en rêvant devant les émissions de variété du dimanche soir (où l’équivalent de Drucker est ici joué par Robert De Niro himself).

Jusqu’à ce qu’il se fasse tabasser. Une fois de trop. Jusqu’à ce que le programme d’aide sociale qui lui paie ses médicaments ne soit fermé par les autorités de la ville. Jusqu’à ce que son passé familial le rattrape. Jusqu’à ce qu’un de ses collègues clowns, pensant bien faire, lui confie une arme à feux pour qu’il puisse se défendre.

Le Joker, qui sommeillait sous la peau d’Arthur Fleck, s’éveille alors. Dans une phrase clé du film, Arthur explique qu’il pensait que sa vie avait été jusqu’alors une tragédie. Mais qu’en fait il se trompait : c’est une comédie. Arthur trouvera son public comme Joker dans l’ultra-violence, dans la folie et l’amoralité. Et il deviendra alors le Joker que l’on connait dans ses autres incarnations : aussi destructeur et désespéré que celui incarné par Heath Ledger dans la trilogie du Dark Knight. Aussi humain et jouissif que celui du dessin animé des années 90.

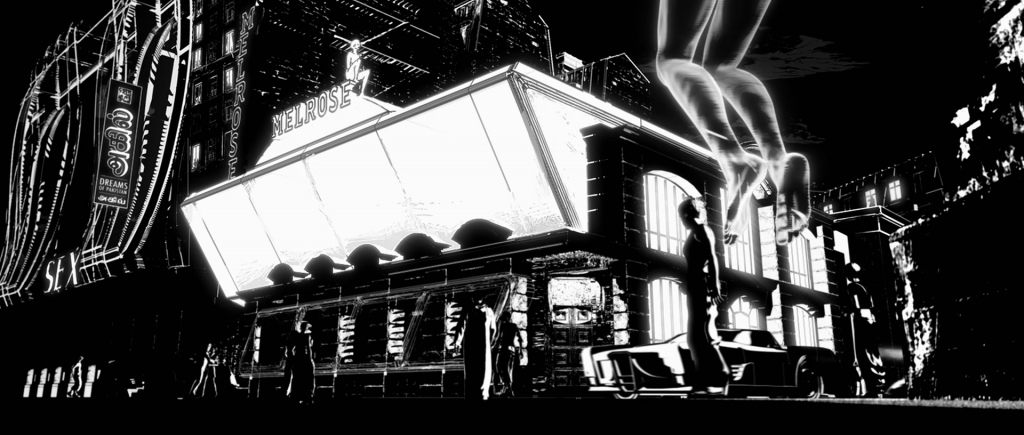

Porté par un Joaquin Phoenix en roue libre (intéressant de voir dans les bonus du Bluray qu’il a choisi d’improviser des versions différentes de la plupart des scènes qui étaient peu scriptée pour illustrer le fait que son personnage lui-même n’a qu’une vague idée de ce qu’il va faire après). Todd Phillips ne lui a pratiquement donné aucune direction d’acteur et s’est contenté de discuter du scénar et de l’évolution du personnage avec son acteur phare. Et Phoenix de livrer une performance intégrale, physique, habité par son personnage, comme il l’a déjà fait de nombreuses fois par le passé. Le tout habillé par une réalisation sombre, réaliste, caméra à l’épaule. Avec un grain très réaliste. L’essentiel des effets spéciaux sont là pour créer un Gotham sale et décrépit, mais réaliste et non gothique comme celui de Burton.

Joker en est-il autant un bon film ? Il répond en tous les cas à l’intention de son réalisateur : c’est une vraie étude de caractère. Le long métrage se développe inéluctablement vers sa résolution forcément sombre et sans espoir, en plus d’être violente. Il ressemble, en cela, d’une certaine manière, au Requiem for a Dream d’Aronofsky (sans la recherche visuelle). C’est glauque, c’est à sens unique, c’est désespérant. Certains critiques, comme Durendal, rejette le film sur son message. Pourtant, à mes yeux, Joker ne fait jamais l’apologie d’une éventuelle rébellion des pauvres contre les riches. Bien sûr, les riches (le présentateur télé, le père Wayne, etc.) ne sont pas sympathiques. Mais les pauvres non plus. La propre mère de Fleck est finalement aussi un monstre. Il n’y a guère de lutte des classes dans Joker. Il y a juste une vision très pessimiste de l’humanité dans son ensemble. Et c’est sans doute le reproche que je ferai au film. Sans faire l’apologie de la violence comme une solution, le film choisi de ne pas répondre aux problèmes qu’il soulève. Je ne critique pas un message en particulier, mais justement l’absence de message. Le Joker du Dark Knight était la personnification du chaos. Ici, celui de Phillips devient la personnification du chaos. On nous explique comment et pourquoi il devient ce qu’il est. Mais sans aucune lueur d’espoir, là le Dark Knight proposait une autre voie à l’humain, même si elle était aussi sombre et difficile, mais sans doute plus juste.

Joker est un film coup de poing maîtrisé techniquement et servi par une performance d’acteur qui méritera plus que certainement la statuette dorée à Phoenix. C’est l’adaptation libre d’un personnage de comics. Le film pourrait raconter la même histoire et être filmé de la même manière sans que le Joker de Batman en soit le personnage principal. Cela aurait été un thriller rated R sombre et violent, mais qui n’aurait pas du tout bénéficié de la même couverture médiatique. Joker est finalement un film trop nihiliste pour réellement être marquant. A quoi bon ? C’est cela, le message du film. A quoi bon.

De

De  De

De