Sous la direction d’Anne Besson, 2019.

Sous la direction d’Anne Besson, 2019.

A défaut de pouvoir me rendre aux Imaginales, festival dédié à l’imaginaire jouissant d’une réputation très positive depuis de nombreuses années déjà, organisé chaque année dans la ville d’Épinal, nous ne pouvons que remercier les éditions ActuSF de nous proposer les actes de leur colloque 2018 dans une édition sobre et très agréable à lire. Sous la direction de l’inévitable Anne Besson (universitaire française très versée dans l’imaginaire, le fantastique et la fantasy, déjà éditrice du Dictionnaire de la Fantasy et dirigeant de nombreux thésards sur le sujet à travers la France), ces actes regroupent 16 contributions universitaires sur les liens divers et variés qui lient la fantasy et l’histoire.

Et comme dans tout objet littéraire de ce type, on alterne entre la réflexion très intéressante et des textes plus abscons dont la portée scientifique ou pédagogique pose question. Après un avant-propos et une préface relativement convenus, ces actes ont la bonne idée de débuter en laissant la parole aux écrivains. Fabien Cerutti, Jean-Laurent Del Socorro, Estelle Faye, le truculent Jean-Philippe Jaworski et le très discret Johan Heliot se répondent dans une table ronde orchestrée autours de l’importance de l’Histoire (avec un grand h) dans leur métier d’écrivain et la construction de leur fiction. Riche en anecdotes et éclairant, la table ronde aurait sans doute gagné à inviter l’un ou l’autre écrivain qui n’est pas spécialisé dans la fantasy historique (car, bien sûr, ils parlent d’une voie étant tous plus moins représentants de ce courant).

Après les minutes de cette table-ronde débute réellement la contribution scientifique de l’ouvrage. Le premier article, consacré au temps de la fantasy (temporalité cyclique et chronologie linéaire) est informatif mais ne laisse pas le souvenir d’une contribution essentielle. Le second article, consacré à la réécriture de l’Enéide dans le Lavinia d’Ursula K. Le Guin était à mes yeux plus pertinent (et m’a forcé à m’acheter ledit bouquin, qui n’était pas dans ma PAL interminable jusqu’alors). Riche et éclairant, cette contribution met bien en lumière la capacité de la fantasy, genre de but en blanc passéiste, à remettre à jour des mythes, à travers dans l’exemple étudié le militantisme féministe de son auteur. La troisième contribution, mineure, est consacrée aux liens entre légende et histoire dans l’œuvre de Tolkien (traitant le SdA, mais aussi et surtout les relectures de Kullervo, de Sigurd et Gudrun ou encore de Beowulf et la matière de Bretagne par le maître anglais). Je suis sans doute dur, mais il a déjà été tellement écrit, dans les facultés de philo et lettres, sur l’œuvre de Tolkien qu’il semble dur d’apporter une pierre pertinente à l’édifice.

S’en suivent deux contributions qui ne m’ont pas passionné sur les fées à travers l’histoire et la fiction et sur Mélusine en particulier. La thématique ne m’intéressant pas, je l’avoue, je les ai plutôt lues distraitement. Intervient alors la première contribution vraiment marquante de ces actes à travers l’article de Florian Besson consacré au rythme historique de la fantasy médiévale. L’article explore l’idée que le temps des récits de fantasy semble toujours figé dans un moyen-âge infini où la société n’évolue jamais. Seules les guerres et les « jeux de trône » semblent être les moteurs scénaristiques alors que l’histoire réelle démontre bien que les mutations sociales et l’évolution des techniques sont nettement plus importants dans le mouvement historique que le devenir de l’une ou l’autre lignée royale. L’article avance le fait que la fantasy médiévale gagnerait sans doute à évoluer comme l’étude de l’histoire la fait elle-même : dépasser la longue litanie des rois et reines et des champs de batailles pour se concentrer sur ce qui est réellement le moteur historique, à savoir l’évolution de la société elle-même.

Nous avons ensuite une contribution agréable à lire sur le rôle du barde et conteur et le rôle de celui-ci dans le façonnement de la réalité historique (réelle ou fictionnelle). Agréable à lire mais d’un intérêt, à mes yeux, limité. Nous poursuivons ces actes avec une contribution touffue et assez illisible, malheureusement, sur la recréation de l’histoire dans la fantasy polonaise (qui réussit l’exploit de ne citer qu’accessoirement la saga du Sorceleur). L’article suivant, consacré aux textes de E. R. Eddison est du même acabit : je ne vois pas trop ce que l’auteur entend démontrer.

Ensuite, nous avons une contribution assez convenue sur les liens entre l’univers d’Harry Potter et l’histoire de l’occident (chasse aux sorcière, fascisme, contestation sociale, lutte des classes, etc.) L’article est très agréable à lire, mais enfonce surtout des portes ouvertes. Dommage, surtout lorsqu’on le compare au texte suivant : la contribution de William Blanc sur la place de l’Orque dans les textes de fantasy et son évolution du début du XXème au début du XIXème est vraiment passionnante. Fort bien documenter, le texte démontre parfaitement son postulat de base : d’une allégorie raciale européocentriste, l’Orque a été réhabilité au fil du temps jusqu’à devenir le personnage principal de certaines fictions dans un contexte où la race n’est plus (ne devrait plus) être un sujet.

L’article suivant est du même tonneau : il s’agit d’une contribution fort intéressante sur le parallèle entre le post-colonialisme et la mouvance steampunk et l’uchronie. La fantasy devient alors un véhicule pour corriger l’histoire officielle et donner une voix aux opprimés et aux oubliés. C’est également la thématique du texte suivant consacré au Trône de Fer, qui démontre que la série de Georges R.R. Martin laisse la part belle aux évincés de l’Histoire, aux parias de la société et aux personnages secondaires au destin divers. Enfin, on aborde la dernière partie de l’ouvrage sur le lien entre jeu et histoire. Un premier article mineur analyse la saga Pirates des Caraïbes en y cherchant le vrai du faux. Pas fondamental. Le texte suivant, consacré au supplément AD&D dédié aux campagnes incorporant des vikings, est fort amusant mains un peu abscons : c’est drôle de voir appliqué une méthodologie universitaire classique d’analyse de contenu à un supplémentaire relativement méconnu de la seconde édition du JDR le plus connu depuis la création du genre. Enfin, les actes se concluent par un article intéressant sur le sexisme et la répétition de schémas sociaux passéistes dans les reconstitutions historiques et les GN. Ludique et frappant à la fois.

En résumé, que penser de ces actes du colloque des Imaginales de 2018 ? Eh bien, c’est simple : louons encore une fois l’éditeur, relativement mainstream, d’avoir eu le courage de sortir cela dans une édition abordable et suffisamment claire pour être lue comme un essai tout public et non une contribution universitero-universitaire confidentielle. Bien sûr, certains articles sont plus faibles, voire anecdotiques. Mais c’est le lot de ce type d’ouvrage. Cela démontre par ailleurs que l’étude de la fantasy comme objet littéraire est relativement neuve et que les contributions vraiment pertinentes ne sont pas légion (sans doute encore moins en francophonie). Mais le livre a le mérite d’exister et offre quelques pistes de réflexion très intéressante pour tous ceux qui aiment à réfléchir sur ce qu’ils lisent.

De

De  De

De De Patrice Louinet, 2015.

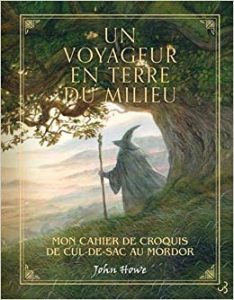

De Patrice Louinet, 2015. Sous-titré : Mon carnet de croquis de Cul-de-sac au Mordor

Sous-titré : Mon carnet de croquis de Cul-de-sac au Mordor