De Clifford D. Simak, 1944-1973.

De Clifford D. Simak, 1944-1973.

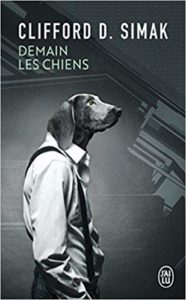

Recueil de nouvelles qui se lisent comme un roman, Demain les chiens est l’un de ces classiques de la SF dont on entend parler dans divers ouvrages de référence, mais qu’on ne lit pas. Et c’est bien dommage. Il est l’œuvre la plus connue de son auteur, Clifford D. Simak, auteur sans doute un peu oublié. Simak a la réputation d’être un auteur de sci-fi très classique, plutôt optimiste, qui signa essentiellement des récits d’aventure positifs et proches de la nature, des sortes de western aimables dans l’espace. Puis, en 44, contre toute attente, il écrit un texte très étrange du nom de City (c’est également le titre original de Demain les chiens). On y découvre une humanité qui fuit progressivement les villes pour s’installer à la campagne. Pas par peur d’une quelconque menace, mais simplement parce que le taux de natalité s’est méchamment réduit et que, technologiquement, les hommes n’ont plus besoin de vivre ensemble pour survivre.

Entre les lignes, on comprend donc que Simak par du principe que l’humanité n’est pas une espèce sociale et qu’elle a choisi de vivre ensemble uniquement pour des raisons d’opportunisme pendant les derniers millénaires. L’invention des robots et des IA (qui ne sont en aucun cas un point central de ces nouvelles, en tous les cas pas pour leur aspect technologique) dispense l’humanité de ce lien. De cette première nouvelle qui respire encore fort une certaine forme de naïveté dans la forme, mais non dans le propos, Simak développe dans les textes suivants le futur (et la fin) de l’humanité telle qu’on la connait. Entre chaque texte, plusieurs générations sautent, alors que l’on suit les descendants d’une même famille sur plusieurs centaines d’années. Cette famille aura été au centre du devenir de l’espèce humaine, parvenant à « réveiller » la conscience des chiens (ce qui donne son titre au recueil en langue française), identifiant une nouvelle forme de vie possible pour l’homme sur une planète lointaine, ayant des premiers contacts avec les « super-humains » de demain, etc.

Mais la marche inéluctable vers la fin est enclenchée dès la première nouvelle. Demain les chiens propose une lecture très sombre, très pessimiste de l’avenir de l’homme. Il est simple de faire un parallèle entre cette apparente rupture de style (je me fie à l’excellente introduction signée Robert Silverberg de la version poche de 1995, ici éditée en français par J’ai Lu en 2015, puisque c’est le premier texte de Simak que je lis) entre ces œuvres naïves d’avant-guerre et celle-ci et l’expérience que Simak retient de la seconde guerre mondiale. Le conflit a sans doute fait résonner en lui des questions importantes qui changèrent sa façon d’aborder le monde qui l’entourait alors. Et il livre donc avec Demain les chiens sont œuvre majeure, dans un découpage proche de celui du cycle de Fondation chez Asimov ou encore de l’Histoire du Futur de Heinlein.

Le fil rouge qui lie les différents récits est la présence de l’androïde Jenkins, qui passera d’assistant de la famille Webster (la famille au cœur des différents évènements déclenchant la fin de l’humanité) à une sorte de divinité pour la civilisation canine, puis à celui de dernier témoin dans l’épilogue du recueil, nouvelle écrite en 1973, soit 22 ans après la nouvelle précédente, à la demande de l’éditeur de Simak. Il est presque impossible d’aborder la richesse du contenu abordé dans les 9 nouvelles qui composent ce récit plurimillénaire, allant d’allégorie de la Bible à du space-opéra pur et dur. Je peux seulement en dire qu’on ne ressort pas indemne de cette lecture. S’il est compliqué d’en expliquer le déroulé, il est sans doute tout aussi compliqué d’en résumer l’impact. Car si la thématique peut sembler usée jusqu’à la corde aujourd’hui, il faut se rappeler que la majorité de ces textes sont sortis dans les années 40, dans des revues à fort tirage mais durée de vue limitée et qu’ils devinrent rapidement un saint graal pour les amateurs de SF, tant la profondeur et la richesse de thématiques abordées, couplées au pessimisme parfois nihiliste du fond, marquèrent les esprits d’une génération de lecteurs (et de futurs écrivains de SF à l’époque).

Simak explique lui-même dans les commentaires qu’il apporte à ce recueil qu’il ne s’explique pas pourquoi ces textes en particulier ont tant marqué les lecteurs. Il dit lui-même que ces textes ne le lui ressemblent pas vraiment et que, bien qu’il ait essayé de reproduire ce ton dans les décennies qui suivirent, il ne parvint jamais à retrouver une inspiration pareille. Humble, cependant, il se réjouit d’avoir signé un texte qui marqua une génération et qui continua à frapper l’imagination des générations suivantes. D’avoir, en somme, signé un classique.

De

De  De

De  De

De  De

De