De Takehiko Inoue, 1998 – en cours

De Takehiko Inoue, 1998 – en cours

Bien que cela ne soit pas encore apparu clairement dans ces pages, j’étais et je reste encore un grand amateur de mangas. Plus, probablement, que d’animes. La raison en est toute simple : là où l’adaptation de saga romanesque en films ou séries télés a souvent comme corolaire la perte de nombreux détails qui font le charme du matériau d’origine, l’adaptation de mangas en animes a souvent l’effet inverse : une extrême dilution. Et les nombreux épisodes « filler » que les studios développent en attendant la poursuite des aventures papier sont très souvent d’une qualité nettement moindre (à quelques rares exceptions près, comme la saga d’Asgard dans Saint Seiya).

Mais cessons de tergiverser et revenons à l’œuvre qui nous occupe aujourd’hui. Monument du manga moderne après avoir signé Slam Dunk (seulement troisième manga vendu à plus de 100 millions d’exemplaires à l’époque), Takehiko Inoue a surpris tout le monde, voilà plus de 20 ans, lorsqu’il s’est lancé dans l’adaptation libre du classique d’Eiji Yoshikawa, Musashi (dont une partie seulement a été traduite en français en deux tomes, sous les noms de La Pierre et le Sabre et La Parfaite Lumière). Exit les shônens consacrés au sport, exit le Jump, voilà qu’Inoue souhaitait se lancer dans une expérience nouvelle. Vagabond, tout comme le Musashi de Yoshikawa, nous conte l’histoire, que dis-je, la légende de Miyamoto Musashi, le plus grand bretteur ayant foulé l’archipel nippon.

Et je dis bien la légende, puisque Vagabond tire sa source dans une autre œuvre de fiction et non dans la vie réelle de Miyamoto Musashi, personnage historique, maître d’arme ayant rédigé notamment le Traité des Cinq Roues, mais également artiste de renom, ayant laissé de nombreuses estampes, sculptures et poèmes. Bien sûr, le dit Musashi fait également cela dans le roman de Yoshikawa, et dans le manga d’Inoue. Mais en prenant des libertés avec l’histoire réelle pour en faire un véritable héros de conte, la figure même du rônin accaparé uniquement par la voie du sabre.

Ce qui fait de Vagabond le shônen 2.0. Comprenons-nous bien : Vagabond penche plus du côté des seinens que des shônens. Le ton, les dessins, les réflexions qui le nourrissent en font bien davantage une œuvre adulte qu’une œuvre à destination des plus jeunes. Cependant Inoue est également le génial mangakâ de Slam Dunk, effectivement l’un des plus haletant et des plus beaux shônens de sport jamais sortis (avec, sans doute, Hikaru no Go). L’homme a tout de même réussi, dans le dernier volume de sa série consacré au basket-ball, à faire plus d’une cinquantaine de pages sans le moindre dialogue, sur les quelques dernières secondes d’un match de qualification de l’équipe des protagonistes principaux de Slam Dunk. Moi qui ne suis pas spécialement fanatique de basket, je dois admettre que la tension nerveuse dans ces quelques pages relève d’une véritable maestria au niveau du découpage, de la construction narrative visuelle et de la tension scénaristique (alors même que tout le monde sait comment ça va finir).

Et Inoue d’appliquer ces recettes à l’histoire de Musashi. On rencontre dans les premiers tomes un Musashi (qui s’appelle encore Takezo, à ce stade de sa vie) à peine sorti de l’adolescence, dans les ruines de la très fameuse bataille de Sekigahara. Il s’y est battu. Pas par conviction pour l’une des parties, non, simplement pour se tester et se faire un nom en tant que guerrier. Et à partir de là, Takezo/Musashi n’aura de cesse de poursuivre dans la voie du sabre. Comme dans n’importe quel shônen, il passera d’un ennemi à l’autre, toujours plus fort, toujours plus adroit, toujours plus proche de la perfection. Il affrontera successivement plusieurs écoles martiales pour en sortir l’essence même qui le rendre, lui aussi, toujours plus fort. Jusqu’à devenir le monstre qu’il ambitionnait de devenir : la plus fine lame du Japon. Et c’est à ce moment-là que se pose réellement la question de l’inanité de cette quête, du sens de sa vie, du poids des très nombreux morts qui sillonnent son passage.

Inoue quittera alors progressivement le schéma narratif des shônens pour retomber dans le gekida, ce genre de manga réaliste et sombre tellement à la mode dans les années 70. Cette transition arrive réellement quand Musashi se met à tuer ses adversaires plutôt qu’à les laisser vivre. La perfection de sa lame ne laisse que peu de chance à ces adversaires et l’issue des combats ne fait, bien sûr, aucun doute. Seul Musashi doute. Pas de son habilité, mais du sens qu’il convient de lui donner. Inoue, qui était déjà un très bon dessinateur à la base (Slam Dunk est aussi célébré pour la finesse de ses dessins et le réalisme de ses expressions) se mue petit à petit en véritable artiste. Il abandonne, comme par hasard, ses feutres au profit de pinceaux, plus expressionnistes et en même temps plus précis, lorsqu’il verse davantage dans le gekida. Cela donne nombre de dessins purement et simplement magnifiques. Avec cette énorme injustice qu’il s’agit d’un manga d’action, pour finir, et que le lecteur ne s’attarde donc pas sur ces planches pour effectivement suivre le récit. Les 37 volumes actuels du manga se lisent donc à une vitesse folle, inversement proportionnelle à l’impact qu’il laisse dans nos esprits.

Au fil des volumes, Inoue se permet par ailleurs de prendre des voies parallèles, plongeant dans le passé de ses protagonistes, se concentrant ci et là sur les amis de Takezo/Musashi (Matahachi, son copain d’enfance ou encore Otsu, la fille qu’il aime) et ouvrant une large parenthèse de plusieurs tomes sur la vie de Kojiro Sasaki, le bretteur sourd et muet qui sera le plus formidable adversaire de Musashi. La beauté à couper le souffle du trait d’Inoue, à partir des volumes 15/16 transcendent réellement le matériau d’origine pour en faire une œuvre à mi-chemin entre le manga et l’ukiyo-e, sans son côté statique. Dans son découpage narratif même, Inoue ose des techniques que je n’ai que très rarement vus dans les mangas. Là où le récit est plus que majoritairement linéaire, Inoue ouvre certains combats attendus de longue date par leur conclusion (à l’instar du combat avec Seijuro Yoshioka) avant de passer plusieurs tomes à nous en expliquer les prémisses.

Et c’est également un récit guerrier qui n’hésite pas à prendre son temps pour nous montrer son protagoniste principal, au faîte de sa gloire, prendre du recul et décider de travailler la terre avec une communauté rurale pauvre pour tenter de définir ce qu’est la véritable force. Là aussi, pendant plusieurs tomes (et non simplement plusieurs chapitres). Ce qui en fait également une chronique d’un monde en transition. Même si les parcours individuels ont nettement plus d’importance que le background historique dans cette réinterprétation d’Inoue, on devine en filigrane dans Vagabond un Japon qui en fini doucement mais surement avec ses samouraïs et ses batailles incessantes. Bientôt les armes à feu prendront la place des sabres et ceux-ci seront relégués à un rôle traditionnel d’apparat, estimé et pratiqué par des esthètes avec un certain sens de l’étiquette, mais sans importance réelle dans les conflits martiaux à venir.

Musashi est donc sans doute le dernier grand samouraï, alors qu’il ne le fut jamais réellement (bien qu’il ait travaillé, dans la seconde partie de sa vie, pour des seigneurs terriens et se soit donc progressivement écarté de la voie du rônin) du Japon médiéval tel que nous l’imaginons aisément à la lecture de la production culturelle nippone. Inoue réussi donc l’exploit de nouer le shônen et le gekida dans une œuvre coup de poing qui, bien que nettement moins populaire que Slam Dunk (« seulement » 20 millions d’exemplaires des 37 tomes actuellement disponibles de Vagabond se sont écoulés au Japon, soit 5 fois moins que son aîné dédié au ballon orange) et démontre à la terre entière qu’il est un artiste accompli et un très bon auteur de BD.

… malheureusement, comme tous les artistes, Inoue est également fragile. Les dernières planches de Vagabond furent publiées au Japon en 2015, soit voilà 4 ans, laissant ainsi l’histoire inachevée à la veille du combat mythique entre Musashi et Kojiro, son seul réel rival. Il n’a plus livré de planche non plus pour son autre série, REAL, consacrée au basket en chaise-roulante. L’homme était sans doute à bout, produisant sans discontinuer des planches toutes les semaines de ses 21 ans à ses 48 ans. Mangé par ses œuvres, à l’instar d’Akira Toriyama, Katsuhiro Otomo ou encore Eichiro Oda (va-t-il s’arrêter un jour ?), Inoue a craqué pour une raison que l’on ignore et laisse une œuvre majeure inachevée. Si sa production récente (de nouvelles couvertures pour une réédition de luxe de Slam Dunk) et des annonces de reprises de la prépublication de REAL redonnent de l’espoir aux fans, rien ne garantir que l’histoire de Musahi Miyamoto arrive à son terme sous la plume de Takehiko Inoue. Mais qu’importe, pour finir. Même inachevé, Vagabond reste l’un des meilleurs mangas publiés ces 20 dernières années, par sa beauté comme par sa trame. Et arrêter à la veille de son combat contre Kojiro, alors que l’on sait (si l’on connait l’histoire de Musashi) qu’il s’agira du pic de sa vie de bretteur et qu’à partir de là, il ne fera que s’isoler davantage, on se surprend à penser qu’il vaut peut-être mieux le laisser en l’état. Une fin ouverte, avec un Takezo/Musashi redevenu humain, humble et fort à la fois, plus calme et plus dangereux que jamais. Un véritable bijou à ajouter à votre bibliothèque, si d’aventure vous êtes sensible aux grandes fresques historiques, au Japon, à la beauté du trait ou, tant qu’à faire, aux trois cumulés.

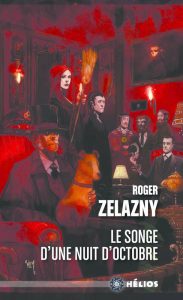

De Norbert Merjagnan, 2008.

De Norbert Merjagnan, 2008.

De

De  De

De

De

De  De

De